人気のサイクルスポーツ。サイクルロードレースなどをはじめとする競技スポーツから、ゆっくり景色や食べものを楽しむサイクリングまで様々あります。そんなサイクルスポーツの魅力を、プロフェッショナルコーチの青山剛氏の視点で毎月発信していきます。

Vol.16「劇的にラクになる!三角ペダリングとは?!」

ビアンキアンバサダーの青山剛です。

昨年から始まったこのコラムでは、サイクルスポーツの魅力や運動効果、そしてその正しい方法などをプロフェッショナルコーチの視点で紹介しています。前回はロードバイクの目指すべき正しいフォームのポイントを紹介しました。今回はその正しい基本フォームから、理想のペダリング方法を紹介します。

■理想のペダリングとは?

前回の復習として基本となる正しいフォームは、

- ハンドルが引けているか?

- 骨盤が立っているか?

- かかとが落ちていないか?

でした。まずはこの3点がクリアできている前提で、自転車の動力に直結するペダリング(ペダルを回す漕ぐ動作)の追求が大切です。

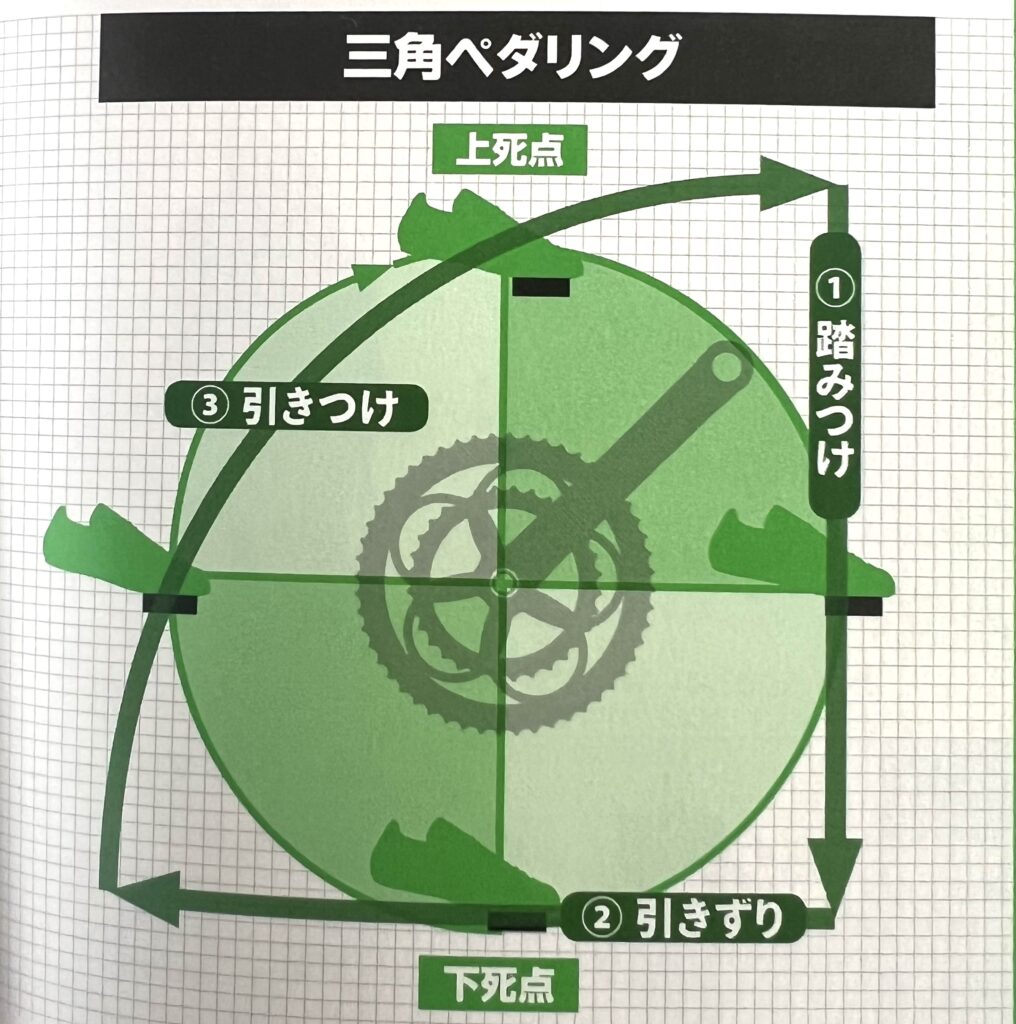

さてペダリングとは、ペダルをクランクの中心(BBと言います)にして一周回すことで、まさにその形は写真の通り「真円」です。従って円方向に常に力が働いていることが理想です。しかし、人間の足は丸くはついておらず、ただ単に「丸く丸く」と意識しても、効率良く力がペダルに伝わりません。そこでお勧めしたいのは「三角ペダリング」なのです。

■三角ペダリングとは?

ペダルとシューズがくっ付いているビンディングペダルでは、踏み込み動作だけではなく、まさに円方向に力をかけ続けることで動力をずっと生み出すことが出来ます。しかし前述の通り理想は円なのですが、人間の身体の特性を活かすと○ではなく△意識の方が効率よくペダルに力が伝わります。

- 踏みつけ

この動きは一般的なビンディングなしの自転車とほぼ同じ動きで、膝のお皿の裏側→母指球→ペダルの中心(シャフト)が一直線になるイメージで「真下」に踏み込む=踏みつけます。お尻やもも裏上部を使って、かかとを高い位置にキープして踏みつけます。

- 引きづり

真下に踏みつけた後、今度はペダルを後方に引くのですが、この時母指球の裏についたガムを地面の擦り付けるように引きずるイメージです。お尻の付け根あたりを使ってしっかりと引きづります。三角ペダリングはこの②がとても重要です。

- 引きつけ

②で後方に引きづった後、最後に膝をハンドルバーにぶつけるイメージで足を引きつけます。この動作こそビンディングペダルでしか動力を生み出せません。腹筋(特に腸腰筋)を使って引きつけましょう。

■三角ペダリングの練習方法とは?

では、どのようにしてこの三角ペダリングを練習したら良いのでしょうか? 常に三角を意識しても上達はしづらいですし、一般道で意識がそこにばかり行ってしまうと、とても危険です。お勧めはインドアトレーナー、いわゆる写真で使用しているようなローラー台です。落車や事故の危険もないですから集中して三角ペダリングの練習が出来ます。

やり方は、通常道で走る時は90回転(1分間に)前後だと思いますが、少しギアを重たくして60回転くらいで意識しやすいようにじっくりと行います。

例えば、

右足①意識30秒+左足①意識30秒

→右足②意識30秒+左足②意識30秒

→右足③意識30秒+左足③意識30秒

→ギアを軽くして90回転で2分間イージー 計5分

これを2から3セット、こんな感じです。 これを「意識ペダリングドリル」と呼んでいます。こんなメニューを一般道で乗りながらやると大変危険です。もしローラー台がなくて乗りながらやりたい場合は、道幅が広く歩行者がいないようなサイクリングロードなら出来ると思いますが、くれぐれも前方から目を離さないで行ってください。

このドリルが慣れてきたら、①→②、②→③、③→①、というようにスムーズに連続して「角をなくす」イメージでも行っていきましょう。

地味な練習かもしれませんが、私がパーソナル指導する「チームアオヤマ」では、この基礎トレをはじめのうちはしっかりと行わせながら、実際のライドに落とし込んでいきます。この繰り返しがペダリング技術を正しく上達させ、脚が疲れづらい体幹ライドになっていきます。ぜひお試し下さい。

*ローラー台を使っての様々なドリル練習方法は書籍「レースで勝つための最強トライアスロントレーニング(青山剛監修)」をご参考ください。

■青山 剛 (あおやま たけし)

元トライアスロン日本代表。その後コーチに転身しトライアスロン女子五輪代表を輩出。現在はプロフェッショナルコーチとして競技者から子ども、シニアまで幅広い層にトレーニング指導を行っている。全国で講演、セミナー、教室なども開催中。著書多数。

国内唯一のビアンキブランドアンバサダーとして、正しいサイクルスポーツの普及発展にもあたっている。